修行的六句真言

《道德经》古本都是德篇在前、道篇在后,这其实是很有讲究的。老子是先论基本之德,再谈做人、做事,后论宇宙大道,再谈圣人、治邦,是有完整逻辑顺序的,一气呵成,并无分章。公号就是按这个顺序,以《道德正经》为底本来逐篇解读。

本篇是经典新读之《道德经》系列第6篇,也是论德的最后一篇。这里的六句话,老子讲的其实是修真要旨,不太容易懂。

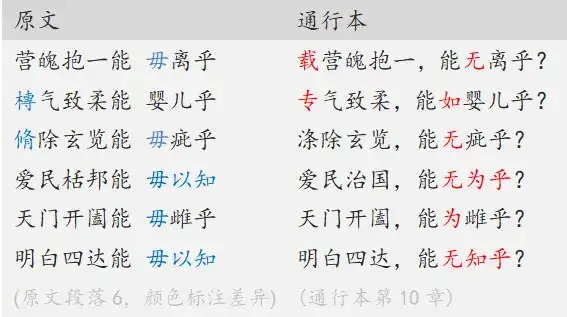

通行本里的这六句全是问句,而老子本意其实是肯定句,这是后世断句错误所致。

「能」应放到断句前面,是说具备「能做到……」的能力,是肯定句,不是问句。

帛书甲乙本里的「乎」,汉简本写为「虖」hū,可以理解为感叹语气的“啊”,而不是疑问语气的“吗”。

通行本里的「无」,在帛书甲乙本和汉简本里都是「毋」wú,这个字有两个常用意思,一是“无,没有”;二是“莫,不可”,表示禁止。

这样,六句就是非常有力的肯定句,也更容易懂了,先看第一句。

「营魄抱一能 毋离乎」,意思就是能做到身体与精神合一的人,内心不会崩离。

这里的「营」,有人认为是气,中医里有营气之说。但后面所有内容都跟精神有关,所以营魄的营更像是魂,灵魂的魂。魂主宰精神,魄主宰形体,那么营魄抱一,就是精神和肉体合二为一,也就是道家修炼里讲的性命双修,身心合一。

「槫气致柔能 婴儿乎」,意思就是能做到聚集元气而让自己柔软的人,就如婴儿。你看健身的人是练肌,以肌肉发达结实为自豪,而练瑜伽的人是练气,给我们展示了身体的柔韧,如果气不到,有些动作根本做不了。

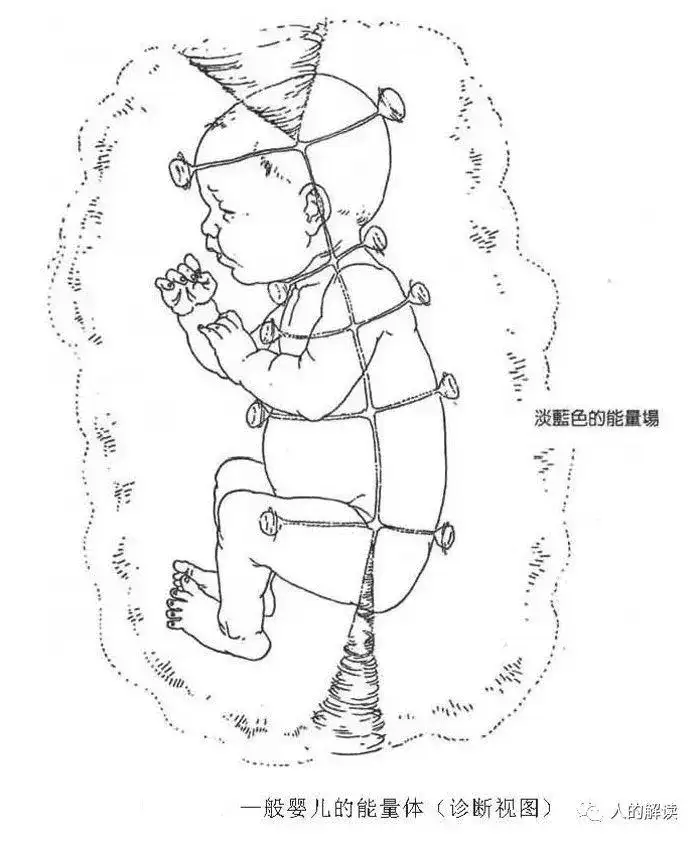

槫的发音同团tuán,楚人谓圆为槫,集聚的意思。「槫气」表示能圆满守住元气,或说聚集先天之炁。告诉我们要让气集聚起来,把身体变得非常柔软,就像婴儿一样。在前面《婴儿就是修行的榜样》讲过,小孩子没有分别,心地柔软,肢体也很柔软,修道人如果能达到这个境界,就修成了。

另外,还有一层意思就是修真者的体验了。当气沉丹田,持久修炼,在下丹田聚气聚到一定程度,就会形成气状的婴儿。继续专注地观修,婴儿就会渐渐长大,还会慢慢从头顶(顶轮)上钻出去,叫做出窍,或称灵魂出窍。

这时就可以看到自己,因为这个婴儿就是身外之身,有些人就会扔掉肉体,依托这个身子住世,它就叫阳神。在《脉轮决定着每个人生阶段的发展》也讲过,新生儿拥有非常开放的顶轮,他们的灵魂可以自如地离开肉体。

所以,婴儿不仅仅是一种象征,它也是道人修出的阳神,这很像密乘里的幻身。

「脩除玄览能 毋疵乎」,意思是能做到涤除杂念而心如明镜的人,不会有瑕疵。帛书甲乙本的「脩」(修),通行本里改为了「涤」,是洗、扫除的意思。洗什么呢?洗去心灵的污垢,比如贪嗔痴慢疑这五毒都是需要清除的。

玄览的「览」是「鉴」的意思,也就是镜子。清除了所有的心灵杂质,让心灵变得像明镜一样,就会出现一种智慧,叫大圆镜智。所以玄览就是扫除一切的污垢,让心拥有明镜般的智慧。这样,就没有瑕疵,非常圆满了。

「爱民栝邦能 毋以知」,意思就是,能做到爱护人民促进国家兴旺的人,就没有什么不知的。栝的发音同瓜guā,指箭末扣弦发箭的地方,意为关键,所以「栝邦」指掌握治理国家之关键。这跟前面讲到的从修之身到修之邦、修之天下是一脉相承的。

「天门开阖能 毋雌乎」,意思是能做到心灵开阖守道的人,不会优柔寡断。「天门」有人解读为心,有人认为指百会区域,即囟门,古称通弦之门,这是进行天人合一体悟的门户,应当实现它开合自如。老子很多地方用雌雄二字,不是指动物的雌雄,而是表示温柔与刚强的对比。

「明白四达能 毋以知」,意思是能做到明白事理感官敏锐的人,没有什么不知的。「四达」指眼耳口鼻四者的敏锐状态。一旦你真明白了,很多东西也就不在意了,也不在意世界给你的回应,你是活给自己的,活在自己的境界里,永远享受自己的明白和觉悟。

白话一番如下,无论怎么译都没了味道,而且还把意思给固化了,少了供人体悟的境界。

总结起来,就是我们要身心合一、专气致柔、祛除杂念,这就是身国同治、明白四达。

文字都只是表象,经典是要去体证而不是理解的,本篇解读也只是提供了一种视角,仅供参考!

如果您从公号有所收获,愿意助力支持写作,让更多人受益,请移步到《千帆计划第二期》,静候有缘人!加入后的支持者,会获赠一套《认识灵魂、经络、脉轮、气场》纸版。

(▲扫码听音频,点击看文章▼)

微信扫一扫

微信扫一扫

最新评论