做人的三条原则

从上篇《做人的三个法宝》开始,老子开始谈如何做人,给出了三条宝贵原则:一是慈爱,二是简朴,三是不傲。这三者都做在别人之先。因为慈爱,所以能够勇敢。因为简朴,所以人生广阔。因为不傲,所以能够成就长远大事。

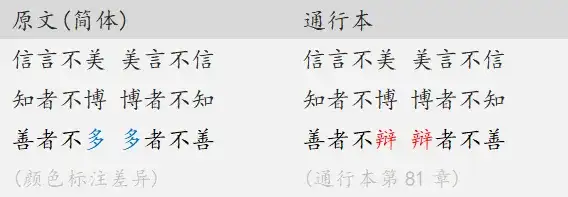

这篇继续来看,本篇是经典新读之《道德经》系列第8篇,也是很简洁的三条原则,都是大白话。汉简本和通行本里都写的「善者不辩」,帛书乙本很清楚可以看出是「善者不多」,帛书甲本损坏。

「善者不多 多者不善」,直译就是,善良的人不多,多数人不善良,虽然符合老子那个极度动荡时代的情形,可对如何做人又能起到啥启示呢?

所以可能深有所指,因为真正好善的人乐于施舍,不执着于过多地拥有,而贪多的人不会是真正的善者。

「信言不美 美言不信」,直译就是,真实的言词不华丽,华丽的言词不真实。

就是告诉我们,诚实可信的言辞往往淳朴而不华丽,华丽的言辞并不一定可信。《论语》里的「巧言令色鲜矣仁」也是类似的观点。

为什么会这样呢?

多半是因为善于说美妙语言的人,知行不统一,说的和做的是两回事,尤其是再怀着别有用心的目的,那美妙的语言就容易蒙骗别人。

言必信,行必果,做人之基本原则啊。

「知者不博 博者不知」,直译就是,有真知的人未必广博,广博的人未必有真知。

为啥会这么说呢?

我们知道获取知识有两种方式:一种是通过有为的意识去认知,也就是用脑认知;一种是放空大脑去感知,也就是用心感知。

通过有为意识的所知并不广博,毕竟头脑是极其有限的。而真正知识广博的人是以无为方式的慧与智通达,智若通达,方称为慧嘛。

这就像圣严法师曾说,“以理解的态度和方法看佛经,得到的只是知识,只有以体验的态度来看佛经,无著的智慧才会自然的增长。”

像《心经》这样一切诸智慧中最为无上的智慧,就是进入深层观想状态时,所获得来自宇宙高灵生命的终极智慧,这是头脑无论如何都想不出来的。

如果您从公号有所收获,愿意助力支持写作,让更多人受益,请移步到《千帆计划第二期》,静候有缘人!加入后的支持者,会获赠一套《认识灵魂、经络、脉轮、气场》纸版。

(▲扫码听音频,点击看文章▼)

微信扫一扫

微信扫一扫

最新评论